Internet operation

營銷(Marketing) 是源于西方的一門系統學科,我們現在常常提到的品牌定位、增長黑客、用戶畫像等都有大量心理學、經濟學、統計學理論作為支撐,也經歷過長時間的發展和實踐檢驗。

比如現代的數字營銷,是跨科技與藝術的學科。起源于Direct Response Marketing(直復營銷),發展于Database Marketing(數據庫營銷)、互聯網廣告,現在進入蓬勃發展的技術化營銷(Martech)階段。

早在100年前,老牌百貨公司西爾斯(Sears)通過給客戶郵寄商品介紹、打折信息,“通知”消費者購買,貨到付款。與相對傳統的打廣告相比,直接與消費者溝通的直郵廣告(DM)更直接、更快捷,成本還很低。

但是這種僅靠拿到地址信息就可以廣撒網式的營銷方式門檻不高,大家都這么玩,消費者不愿意了(比如家里垃圾多了很多)。

于是大家琢磨出針對性推廣,吸引忠實客戶復購對銷售更有效。于是就有了會員營銷,用積分+權益的方式精準營銷(那時候就搞“私域流量”了)。

再后來,戴爾電腦用電話營銷(Tele-marketing)的方式主動聯系最終客戶。沒有中間商賺差價,按需生產。

這種大膽的營銷方式,改變了之前單純靠打廣告、發信件等“坐等客戶上門”的方式,主動出擊、挖掘需求,很快戴爾就成為發展速度最快的IT公司。

到了1994年互聯網浪潮興起,美國的Hotwired在自己的官網拉了橫幅廣告(Banner),這是第一個真正意義上的互聯網廣告。

而Google和亞馬遜等企業的崛起,帶來了搜索引擎、電商推廣以及大數據的普及,原來的直郵、會員體系、電話營銷也開始變成了數據庫營銷、數字會員體系。

利用數據更好地分析和定位目標用戶,將合適的內容在合適的時機給合適的人。觸達更精準,效果更可測,反饋速度更快。看回國內,數字營銷這些年火到不行。在西學東漸的過程中,少不了有大量舶來詞。有些因為翻譯不精準,讓人摸不著頭腦。

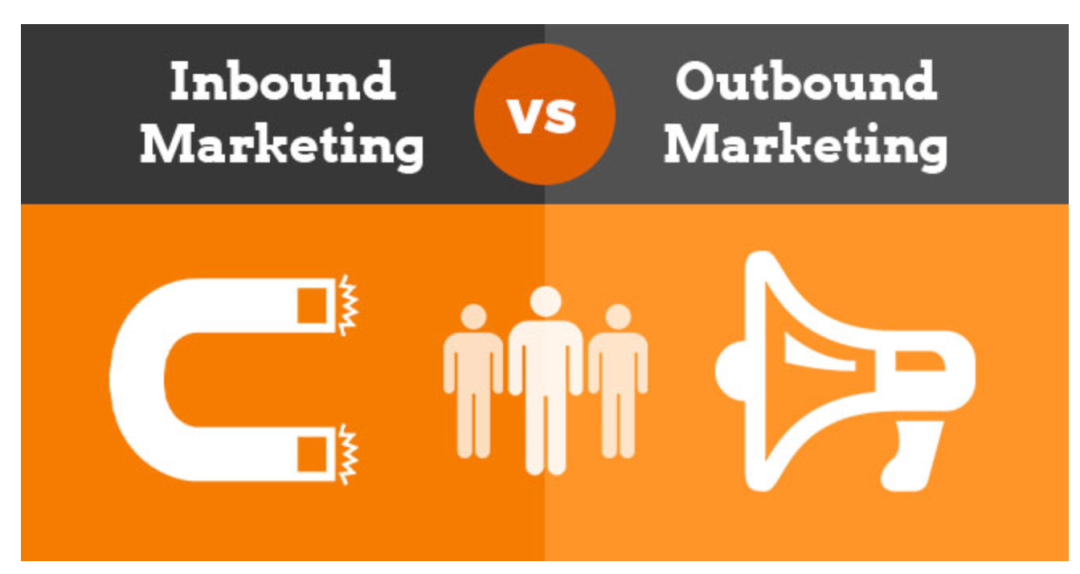

比如,集客營銷是啥?拉式營銷又是啥?

實際上,這兩個詞是(inbound marketing)的兩種翻譯,聽起來是不是像兩件事?而且都聽不明白。

正是因為有各種“神”翻譯,大家對于數字營銷的理解也是千奇百怪,執行起來難免動作變形。因此,了解數字營銷背后的邏輯就變得很重要。

根據調研公司的報告:在互聯網時代,B2B客戶通過搜索、論壇、社群、網站等渠道了解過供應商的信息以及產品,然后才開始與銷售溝通。

在洽談過程中還會通過熟人反饋、參加活動等多角度了解。據統計,在最終成交之前客戶與企業主動和被動接觸的次數總計超過12次。

也就是說在數字時代,銷售1對1溝通只是獲取客戶以及影響采購的一部分因素,營銷部門的作用越來越重要。

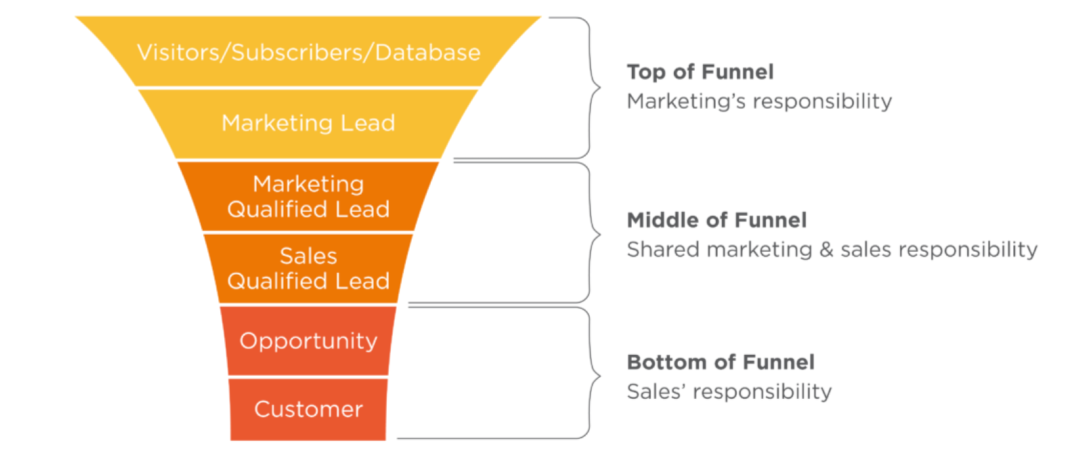

銷售漏斗是現代銷售管理中的重要概念之一,先找到很多可能有意向的客戶。在溝通中,總會有一些被客戶拒絕(無論來自于產品不合適還是價格不美麗等),還有一些是時機不成熟(比如客戶資金不到位)。

那些有需求、有預算、有時間要求的單子經過幾個階段的投標以及商務、技術溝通,最終正式簽訂合同。

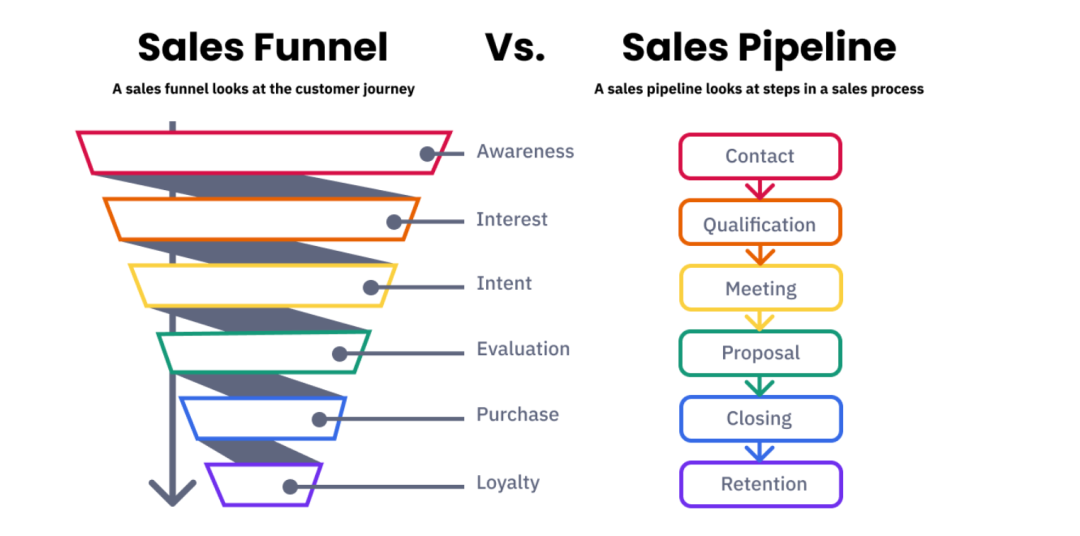

由于客戶決策周期長,客戶和企業的12次溝通中,從有印象(Awareness)、有興趣(Interest)、有意向(Intent)、有比較(Evaluation) 后購買(Purchase)的過程就像一個漏斗。

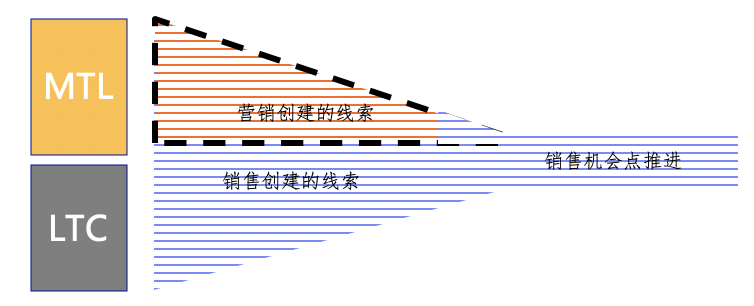

這個客戶體驗過程(Customer journey)中,銷售與市場部門的理想分工是:

現實中銷售過程不一定如上圖那么簡單:銷售機會的產生也不一定是從漏斗頂端開始,而是來自中部。比如過往客戶的推薦、代理商的信息等,市場人員的獲客能力也不一定那么強。

不過,有市場營銷部門參與的商機管理,能夠讓銷售把精力集中在拿下訂單這個環節,提高贏單效率。

市場部門通過活動、關鍵詞投放、郵件及電話營銷等方式與客戶溝通及互動過程中,發現了客戶有購買的可能性,那么就是一條銷售線索。

比如某客戶在參加線上線下活動的時候,在電子反饋表留下來對某個產品很有興趣,而且在半年內可能需要采購;再比如在搜索關鍵詞后,客戶在企業網站上留下聯系信息。

接到這個信息后市場人員先把潛力客戶的資料放到數據庫中做分析,如果已經是公司的客戶了,并且有銷售人員負責,那么要通知相應的銷售,反饋客戶的新需求。

如果是全新的客戶,那么市場部通過微信、郵件、電話等形式了解可與對哪方面有興趣、采購的時間、具體要求、還考慮過其他什么品牌、預算等判斷線索的成熟度。

如果還需要跟進,那么通過市場部確認線索MQL(marketing qualified lead)后交給銷售確認SQL(sales qualified lead) ,這就成了一條成熟的潛在業務機會(opportunity)。

在客戶需求不那么明朗的時候,從線索到商機的孵化過程,需要多次接觸,及時提供所需信息與日常關懷,逐漸建立信任。

客戶體驗的好壞不但影響了最終的購買,也會通過社交媒體、社群等廣泛傳播,所以更需要精準化運營。當企業規模大線索數量多的時候,還需要借助自動化營銷工具。

銷售確認的線索就成為一條商機,進入銷售pipeline里面繼續跟進。pipeline中文翻譯過來是管道的意思,跟銷售漏斗有所不同,但也有不少人認為這漏斗就是pipeline。

但從英文理解上略有側重,角度不同:

營銷部門通過數字手段挖掘和孵化線索的過程相比傳統的市場推廣更加以結果為導向。

商機管理不但可以讓每一步的轉化(Conversion)都有跡可循,更是讓效果歸因分析(Attribution Analysis)成為可能。

比如哪些營銷渠道促成了銷售?他們的貢獻率分別是多少?而這些貢獻的背后,是源自于怎樣的行為路徑而產生的?如何找到轉化率更高的渠道組合?

一個是吸引、一個大聲傳播,兩者最本質的區別來自營銷過程中信息傳播方式和交互方式的不同。

Outbound marketing 在很多地方被翻譯成“推式營銷”。

營銷人員通過大眾傳媒推送產品信息(push messages out),達到推廣產品的目的。比如:前面說過數字媒體中的Banner廣告、視頻中的插播廣告、朋友圈廣告等。

從市場投入的成本來說,outbound的營銷方式成本比較高。

雖說現在淘寶、今日頭條等已經可以根據用戶的瀏覽記錄通過算法,針對性的推送,但用戶還是感覺被打擾了,容易產生反感。

Inbound marketing 常常被翻譯成“集客營銷”、“拉式營銷”等,利用有價值的內容把目標用戶吸引過來( pull audiences in )比如在自媒體上的優質內容、KOL背書、品牌推廣、客戶案例傳播等、客戶有興趣后主動查詢網站、聯系客服等。

這種讓客戶主動來找的效果顯而易見,不但投入少、成交概率高;口碑傳播與客戶忠誠都比推式營銷更好,但需要持續的內容投入并維護品牌的對外形象。

好的內容能夠讓用戶產生興趣,主動留下聯系方式或者購買意向。知名度高,品牌影響力大的品牌更能夠引起用戶的共鳴與興趣。

搜索引擎依然是B2B行業非常重要的營銷媒介,關鍵詞投放也很貴。不過并不一定要花大價錢,才能玩轉搜索引擎,seo和SEM結合使用效果更好。

SEO看起來更長線,但是投入的時間和精力也比較久。

比如企業需要有百度百科、百度知道、百度問答的內容,還需要在一些權重比較高的媒體上有持續的內容(知乎、頭條等),更重要的是在主流媒體上有聲音,才會被搜索收錄。

很多客戶在接觸企業之前會去百度查詢企業的相關信息,如果搜索不出來,可信度自然是大打折扣。如果能查到大量新鮮熱辣的媒體報道,說明企業的正在蓬勃發展,留下很好的印象。

SEM關鍵詞投放可以直接帶來銷售機會,但是落地頁面的設計非常有講究。比如:客戶搜索了數字營銷,打開了排在第一的企業網站,打開后看了下就關掉了,那么基本上只有個大概印象,沒有實質效果。

如果有彈出一個小頁面(mini-site),正好有客戶關注的白皮書、調研報告、案例介紹等,可以設置注冊頁面,讓客戶留下信息,接下來跟進與溝通——這樣SEM才是有效的。

AdTech(Advertising Technology)包括各類網頁廣告、SEM付費搜索、原生廣告、程序化購買,以及DSP(需求方平臺)等,也就是我們說的互聯網廣告。

AdTech更專注廣告策略本身的效率,效果衡量標準是CPC(每次點擊的成本)、CPM (每千次展示的成本)、CTR(點擊率)等。

MarTech(Marketing Technology)更強調數據采集、分析以及用戶運營的全過程。考核Martech的標準包括留存率、轉化率等。

理論上來說,營銷技術應該包含廣告技術,也就是說廣義的數字營銷包含了互聯網營銷,但更強調數據運營能力。

B2B的營銷需要通過技術解決以下問題:

現實中,大部分B2B企業所處的階段還在市場活動收集客戶數據,投放搜索以及互聯網廣告,簡單分析后市場人員確認線索,并發給銷售跟進。

整合第二方和第三方數據的難度大,投入多(營銷云、營銷中臺聽起來就很貴),對營銷人員的能力也要求很高。

不過數字化營銷讓市場部們更多的參與客戶溝通與反饋,并因為結果可衡量、可復制、可追溯而對業務的影響越來越大。

如此看來,這將是市場營銷最好的時代!你準備好了嗎?

備注:寫到這,我翻看了一下手邊關于營銷技術的書籍,里面的內容跟10幾年前首次接觸數字營銷有了非常大的變化。但是底層邏輯沒有變化,數字手段的不斷發展讓營銷的價值更加凸顯。

上面文章中的內容我盡量用簡單的語言來解釋,但不代表數字營銷就很簡單。如果我說的大家沒明白,只能說明我理解的不深刻,實踐的不夠徹底,也希望與讀者朋友們不斷學習與探討。

12-16

01-05

12-16

01-06

01-05

01-05

12-16

12-16

12-16

01-06

12-16

01-05